Mentre in politica – e nel Belpaese – invece del latino la vera “lingua morta” sembra essere sempre più l’italiano, tanto nella forma quanto nei contenuti, un’inatteso – ma forse non così imprevedibile – rispolvero della lingua latina si deve ad una recente dichiarazione del presidente del Consiglio Letta («continuo a non vedere quali alternative serie per il paese ci siano intorno al cupio dissolvi»), rimbalzata sui principali organi di informazioni. Nulla di nuovo nella sostanza del messaggio. Dopo un certo sbigottimento iniziale, invece, ciò che stupisce è che nella abituale cacofonia politica qualcuno – e non pochi, e forse sta qui lo stupore – abbiano iniziato a chiedersi cosa fosse questo «cupio dissolvi», che ai più ispirava sentimenti di cupa mestizia, complice anche il clima del Belpaese.

Un’occhiata alla Bibbia, tenendo conto di alcuni tratti della formazione del presidente del Consiglio, è sembrata d’obbligo. «Coartor autem ex his duobus: desiderium habens dissolvi et cum Christo esse, multo magis melius» («Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio»), leggiamo al versetto 24 della lettera di Paolo ai cristiani di Filippi. Per comprendere il riferimento paolino è utile considerare l’intero contesto (o almeno quello immediatamente circostante, in Fil 1,21-26).

La traduzione in italiano della Bibbia riporta quel «cupio dissolvi» come «il desiderio di essere sciolto dal corpo [per essere con Cristo]» (testo del 1974) o come «il desiderio di lasciare questa vita [per essere con Cristo]» (testo del 2008). In entrambi i casi il dubbio espresso da Paolo sembrerà riecheggiare – con minor valenza teologica e con maggiore pathos teatrale – nell’opera di Shakespeare, nell’amletico «essere o non essere»: morire o vivere, dissolversi (in Cristo, per Paolo) o resistere. Nella missione evangelizzatrice o nella leadership di governo.

La frase ritorna con frequenza nella patristica latina, pur con varianti, e figura per fama nell’opera di Tertulliano, apologeta cristiano del II-III secolo: «Cupio dissolvi et esse cum Christo, dicit Apostolus» (De patientia 9, 5). Tale fu ripresa anche da Tommaso d’Aquino nella sua Summa Theologiae (II-II, q. 25, a. 5, arg. 1; II-II, q. 28, a. 2, arg. 3; II-II, q. 185, a. 4, co.) e nel Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo (IV, Dist. 45, q. 1, a. 1).

Reso famoso dall’ambiente patristico, trasfigurato dalla mistica cristiana di età medievale, il «cupio dissolvi» ha assunto nel corso del Novecento accezioni talvolta profane, arrivando ad esprimere concetti di rifiuto dell’esistenza e di autodistruzione di matrice nichilista. Resta da vedere come lo intendesse il premier Letta. O come lo intendano i suoi alleati.

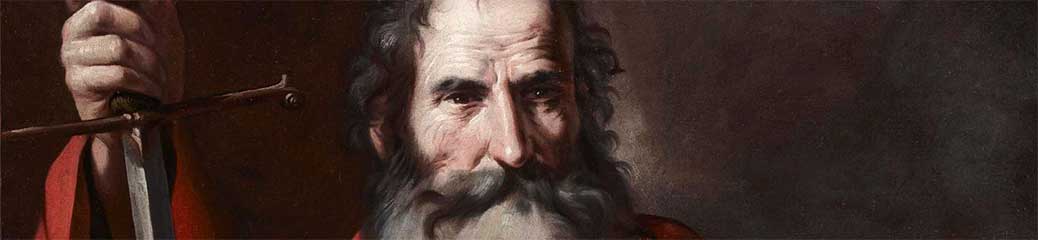

Nell’immagine: Antonio del Castillo y Saavedra, San Paolo Apostolo, 1616-1668, collezione privata.